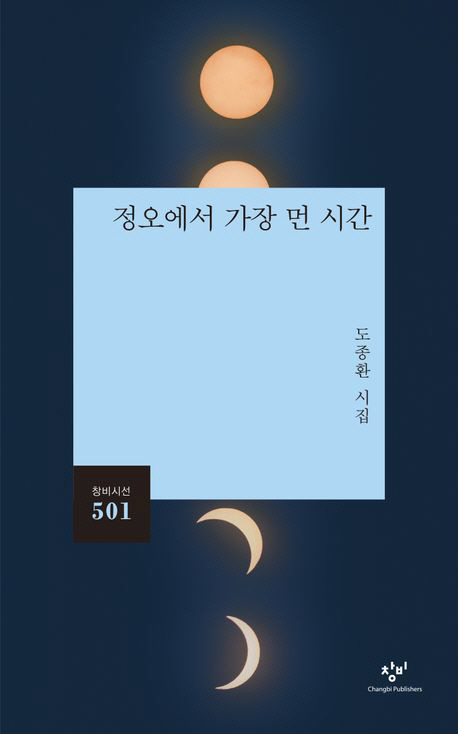

정오에서 가장 먼 시간

도종환 / 창비 / 156쪽

등단 40주년을 맞이한 도종환 시인이 세월호 참사의 아픔을 담았던 ‘사월 바다’ 이후 8년 만에 시집 ‘정오에서 가장 먼 시간’으로 돌아왔다.

"지금 우리는 ‘정오에서 가장 먼 시간’에 와 있습니다. 정오는 밝고 환한 시간입니다. 생명을 가진 것들이 가장 왕성하게 살아 움직이는 시간입니다. 사람과 사람, 사람과 세상, 사람과 자연이 푸르고 따뜻하게 공생하는 시간입니다."(‘시인의 말’ 중에서)

그는 이번 신작에서 3선 국회의원이자 문화체육관광부장관으로 현실정치에 투신하는 동안 "어둡고, 거칠고, 사나운 세상"과 "전쟁 같은 일상"을 살아온 "고뇌의 흔적들"(시인의 말)을 진솔한 언어로 풀어 놓는다.

시인과 정치인이라는 두 가지 정체성과 그에서 비롯된 경험들을 오롯이 담았다. "시 쓰다 말고 정치는 왜 했노?"라는 물음에 그는 "세상을 바꾸고 싶었"(‘심고(心告)’)다고 고백한다.

또한 역사를 통찰하는 비유로 우리가 곱씹어볼 고민거리들을 던진다. 사림의 실패를 작금의 현실에 대입하며, "꿈꾸던 세상이 오리라던 믿음"이 무너지고 "수백년 적폐를 단 몇해에 바로잡는 게/ 얼마나 지난한 일인지"를 깨닫고 어째서 "나라가 그 지경이 되었는지"(‘사림’) 묻는다.

이와 동시에 자연을 사랑하는 한 사람으로서 삶에 대한 진지한 반성을 순환하는 계절의 흐름에 빗대 전한다. 시집 곳곳에 새겨진 자연물은 감상의 대상보다는 반성의 매개체이자 삶의 지향에 가깝게 등장한다.

그는 "나무 가득 꽃 피워놓고/ 교만하지 않는 백매화"(‘꽃나무’)를 보며 절제, 겸허의 미덕을 배우고, "자신에게 오는 모든 순간순간을/ 받아들일 줄"(‘가을 나무’) 아는 나무에게서 자연의 섭리에 따르는 삶의 경건함을 깨닫는다.

이렇듯 ‘정오에서 가장 먼 시간’에는 정치와 시, 도시와 자연, 양극에 동시에 발을 디딘 채 마음을 가다듬어온 시인의 깨우침이 담겨 있다.

정경아기자